Пруст. Идеальные сущности. «В поисках утраченного времени»

23 сентября, 2023

АВТОР: Андрей Бычков

Из книги «Антропологическое письмо», Курс лекций и семинаров с выпускниками Московской Школы Нового Кино и Литературных курсов им. А.П. и М.А. Чеховых, Москва, студия doku_meta, 2021-2022 гг. (готовится к печати)

Мы говорили с вами о Кафке, о Джойсе… А теперь Марсель Пруст — он, вообще говоря, их постарше. Пруст 1871 года рождения, умер в 1922-м.

Но я не случайно начал обсуждать западный модернизм не с него. К Прусту уместнее обратиться после Кафки и Джойса, поскольку его роман имеет больше отношения к тому, что мы здесь называем антропологическим письмом, то есть именно к работе над собой. И теперь, через Пруста, мы сможем еще отчетливее сфокусировать темы, которых мы уже касались, изучая Джойса и Кафку. С последним мы говорили с вами о суде, о вине, о законе, о ничто, о том, что писатель пишет, исходя из своей преждевременной связи со смертью. И это всё тоже будет, конечно, по-своему перекликаться и с темами Пруста.

С Джойсом мы больше говорили о жизни, об эросе, о страстях. Но в своих эротических пассажах и сценах Джойс открывал подсознание подчас на грани патологии, так что их можно даже назвать порнографическими, я, конечно, имею ввиду эпизоды «Пенелопа» и «Цирцея». Пруст же, когда речь заходит об эросе, больше говорит о любви и, что для нас сегодня будет более важно, о знаках любви. Тема знаков имеет отношение и к мистике, и к постмодернистским практикам, и неслучайно центральное место ей уделяет Делез в своей фундаментальной работе «Марсель Пруст и знаки», к которой я сегодня буду часто обращаться. Опять же, мы говорим о Прусте на фоне того, что мы уже знаем о Джойсе и с точки зрения техники письма. Но весь этот блистательный карнавал, жонглирование формами; приемы и открытия, весь этот космос письма, что демонстрирует нам Джойс, все это скорее то, от чего Пруст отталкивается. В сравнении с Джойсом его манера письма скорее старомодна. Пруст возвращает нас к некоему монологическому эссеистическому письму, ему не близок весь этот джойсовский выпендрёж, он, как и Кафка, не приветствовал стилистические завитушки. Не близок Прусту и откровенный вымысел, он обращается к реальности собственной жизни. Правда, что такое реальность жизни — большой вопрос.

Но Пруст ищет свой ответ. И весь его великий роман — это переписывание себя. Не без перемены, конечно, дискурсов и ролей.

Роман Пруста — собрание из разных персонажей его жизни, и это сделано, конечно, не без фантазии и не без придумки. Высшие знаки больше поддерживаются воображением, и это ближе к тому, что мы называем искусством. С Прустом у нас, в каком-то смысле, больше надежды, чем с Джойсом. Персонаж Марсель не рассыпается так категорично, как джойсовский Блум, скорее рассеивается. Но и собирается, фокусируется — в сгущении памяти и прошлого (в отличие от Блума, проживающего свою жизнь больше в фантазиях). Философы, опирающиеся на открытия Джойса, как, например, Фуко, говорят нам, что человека как субъекта больше нет, и речь всего лишь о некоей множественности. Но Пруст возвращает нам веру в то, что «мы все же есть». На самом деле веру он, конечно, возвращает лишь самому себе. Поскольку доказательством истинности такой веры может быть лишь роман, подобный роману «В поисках утраченного времени», который надо бы сначала написать, чтобы удостовериться в своем существовании. Но, избегая скептицизма, мы вместе с Прустом все же продолжаем говорить о себе на языке сущностей. Парадоксально, но именно так говорит о Прусте и Делёз, постмодернист, предпочитающий «глубине» и «высоте» поверхности и складки. Кстати, помимо его работы я рекомендую также и лекции Набокова, в которых анализируется первая часть эпопеи, «По направлению к Свану». И, конечно же, — и «Лекции о Прусте» Мамардашвили, где подробно обсуждается тема законов — что опять же перекликается и с Кафкой. «Ибо те, — как говорит Пруст, — кто придают столько значения фактам, оказываются в положении, когда они не могут считаться с законами». Комментируя роман, Мамардашвили ставит акцент на «истинности» описаний Прустом своего жизненного опыта, и возводит эту «истинность» в ранг практики себя. Хотя на мой взгляд Мамардашвили все же слишком жестко привязывает художника к реальности, недооценивая художественную работу воображения. Делёз же больше говорит именно об искусстве Пруста.

Небольшая ремарка об отношениях с Джойсом — оба писателя, конечно, были наслышаны друг о друге и относились друг к другу с большим почтением. И один раз они все же встретились. Им устроили встречу в парижском кафе. Парадокс — но ни о чём существенном они так и не поговорили. Джойсу вообще было не очень интересно то, что делает Пруст, он считал, что это все довольно однообразно по сравнению с тем, что он сам демонстрирует. Разговор вяло крутился вокруг того, что и как у кого болит, оба были уже довольно немолодыми людьми.

Может быть, слегка упрощая, но мне все же хочется сказать, что Джойс со своей техникой потока сознания как бы представляет нам некую операцию дифференцирования, то есть он отслеживает мельчайшие моменты, как всё в сознании протекает, это как бы попытка микроскопического такого рассматривания. Тогда как Пруст делает нечто другое, он как бы рассматривает реальность не со стороны производной, а со стороны интеграла, он просматривает время (и сознание) не в потоке, а в ретроспективе. Почему, когда я смотрю назад, в прошлое, передо мной открывается как бы некая целостность, некая сумма жизни, которая несравнимо больше ее частей? И в то же время, почему наша жизнь так часто от нас ускользает? Почему многое из того, что мы вспоминаем о себе — мы вспоминаем как бы через банальную информационную призму некоего упрощенного формата самого себя. Как будто это вспоминает журналист, а не живое существо, все еще не утрачивающего связи с тем, что можно было бы по старинке назвать божественным? И Пруст открывает нам это новое, «божественное» измерение для воспоминаний — «непроизвольную память».

И прожитая жизнь вспыхивает тогда сама по себе от поразительного соприкосновения с все той же действительностью. И как бы озаряет нас в откровении, возвращая нам всю полноту нашего бытия.

Роман «В поисках утраченного времени» все же больше не о времени, а об обучении знакам. Именно так формулирует свой фундаментальный тезис Делез. Мы сталкиваемся с какими-то моментами в своей жизни, которые как-то иррационально, чтобы не сказать мистически, выделены по отношению к другим. И наша задача дешифрировать эти сигналы, догадаться, что это имеет отношение к нашей судьбе. Почему, например, именно эти люди появляются на моем жизненном пути? «Внешние» события — это то, чего мы не можем избежать. Если в своей внутренней жизни мы относительно свободны, то наносимые нам жизнью удары неизбежны. И это и есть те знаки, те сигналы, которые мы должны интерпретировать.

И здесь возникает недоверие к разного рода спекулятивным философиям и теориям, которые не так много могут нас чему научить. Нас учит сама жизнь, она воздействует посредством чувств и ощущений. Где-то она нас задевает, ранит, где-то радует — и так именно она нас и обучает. А философии и теории — это всё некие вторичные вещи. Художниками нас делает прежде всего личный опыт. Как в жизни, так и в писательской практике. Если говорить на старом лейбницевском языке, то каждый из нас представляет собой некую монаду, свой самодостаточный мир, свою какую-то точку зрения на «внешний мир», свое начало, в которое мы всегда можем вернуться и сверить свой личный опыт, наш он или не наш, и снова соприкоснуться, в каком-то платоновском смысле, с тем, что дано нам как самость.

На фоне наших разговоров о Кафке, напомню, мы анализировали новеллу «В исправительной колонии» можно было бы спросить — какую заповедь могла бы вырезать прустовская машина письма на нашем, так сказать, теле без органов? Ответ — будь художником. Завет Пруста — именно через искусство можно обрести спасение и бессмертие. Идеальные сущности обретаются в знаках искусства. Здесь можно бы вспомнить и афоризм Ницше об искусстве как высшей метафизической деятельности. И Пруст наглядно демонстрирует нам, что делание художника представляет собой именно духовную практику. Пруст повторял вслед за Гюго, что роман — это собор, в который вы входите в поисках резонанса. Пруст говорил, что роман — это оптический инструмент, через который мы заглядываем в себя. То есть на самом деле — это не мы читаем роман, а роман читает нас.

С Марселем Прустом мы становимся строже к себе как к художникам. Его послание — все же не очень-то распыляться на фантазии, на стилистические игры, не забывать, что главное скрыто в нашей личной истории. Тема Пруста отчасти та же, как и у Джойса — о становлении художником. Мы помним, как Джойс, переживая кризис, спросил у брата Станислава: «О чем писать?». И из всех пунктов, которые набросал ему Станислав, выбрал «Портрет художника». Джойс начал онтологически с себя, и Пруст делает то же самое. Конечно, он делает это по-другому, но всё равно он тоже работает, прежде всего, с собой. Он наблюдает, как он рождается как художник.

Как всегда в наших лекциях — немного о биографии автора. Я буду ориентироваться на книгу Клода Мориака «Пруст» и кое-что из нее цитировать. Отец писателя был выдающимся врачом эпидемиологом и патологом, был очень большой и очень значимой величиной в научном мире. Отношения между отцом и сыном были непростые.

Вот, что сам Пруст пишет об отце:

«Я старался не подлаживаться под него — поскольку отлично понимал, что порчу ему жизнь, — а выразить ему свою нежность. Но тем не менее бывали дни, когда я противился слишком уверенному и определённому тону его суждений».

Или вот из второго тома «Под сенью девушек в цвету»:

«Отец презирал тот тип ума, которым я был наделён, но отцовская привязанность настолько скрашивала это чувство, что в итоге он охотно закрывал глаза на все мои прегрешения».

Пруст подчёркивает, что он другой, и в этих его словах есть немаловажные оттенки — неслучайно он выражается именно так и говорит о нежности. С фрейдистской точки зрения в отношениях между отцом и сыном скрыт некий гомосексуальный дискурс. Не буквальный, конечно, а метафорический. Но Пруст был на самом деле гомосексуалист. Некоторые исследователи, правда, пишут, что Пруст был бисексуал, но общепринятая точка зрения, что он все же был гомосексуалист.

Писатель признавался Андре Жиду, что к женщинам его влекло скорее желание духовной близости, реальный же сексуальный опыт он познал с мужчинами.

Во времена Первой мировой войны Пруст даже спонсировал содержание публичного дома для гомосексуалистов. При этом ведущая любовная линия романа — линия любви Марселя к Альбертине — формально гетеросексуальная. Но в реальности никакого женского прототипа не было, в реальности был Альфред Агостинелли, шофер и секретарь Марселя Пруста. Несмотря на всю порывистую женственность, с которой выписана «Альбертина», в тексте все же мелькает «крепкая мужская шея». Но, как показывает опыт Пруста — и романический, и реальный — не слишком это большая разница, однополая ли любовь или гетеросексуальная.

Немного об отношениях с матерью — он всегда её бесконечно любил. Это были очень нежные отношения. Да и в душе он был всегда ребёнок. В письмах к подруге она признавалась, что для неё он всегда оставался четырёхлетним. В романе Пруст описывает, как Марсель не мог заснуть, без того, чтобы мать не пришла и не поцеловала его на ночь, и только это дарило ему успокоение и счастье. И это отозвалось в его характере на всю жизнь, всегда он нуждался в чьей-нибудь ласке, в признательности, в заботе о себе — это была фундаментальная черта Марселя Пруста, потребность, характерная черточка, определяющая его антропологию. Пруст, конечно, очень боялся, что мать узнает о его гомосексуальности, для него это была бы большая травма, если бы она узнала, поэтому он всё это тщательно маскировал. Умерла она, когда ему было 35 лет, и для него это была очень тяжелая потеря.

«Она знала, — пишет он, — насколько я неспособен прожить без неё, насколько во всех смыслах беззащитен перед жизнью, и если она почувствовала (сама мысль об этом страшит и терзает меня), что ей предстоит навеки со мной расстаться, она, верно, пережила бы тревожные и жуткие минуты: представить себе это для меня невыносимая пытка. <…> После её смерти жизнь утратила всякий смысл, я потерял единственную отраду, любовь и утешение. Я лишился той, чья неустанная забота дарила мне нежность и покой — единственную усладу, которую я ещё иногда с трепетом вкушаю благодаря ей: она умела сделать так, чтобы целый день, пока я спал, стояла глубокая тишина, которую до сих пор по привычке кое-как поддерживают вышколенные ею слуги. Нет муки, какой бы я не испытал: я потерял ее, видел, как она страдает; догадываюсь, что она знала о предстоящей разлуке со мной, но так и не смогла дать мне свои советы, как ни тревожно ей было оставить меня без них; чувствую, что из-за слабого здоровья всегда был её печалью и заботой. <…> Но то, что, покидая меня навечно, она сознавала, насколько я не способен к жизненной борьбе, видимо, тоже было для неё невероятной пыткой. Она, верно, понимала мудрость родителей, убивающих детей перед собственной кончиной. Монахиня, ходившая за ней, говорила, что для неё я всегда оставался четырёхлетним…»

Пруст был очень больной человек, с девяти лет страдал приступами астмы. А ещё и ревматизм, ему было трудно передвигаться, последние годы он вообще не выходил. Умер он от воспаления легких, у него был бронхит, вдобавок он еще и простудился. Но даже и в день смерти Пруст правил рукописи и писал. Диктовал секретарше. Несмотря на болезни в последние годы Пруст очень много работал.

Вы, наверное, слышали о его знаменитой пробковой комнате — у него все стены были обиты пробкой, чтобы никакие звуки не проникали извне и не раздражали. Пруст страдал клаустрофилией, следил, чтобы все двери, все окна были закрыты, чтобы никто и никакой шум не могли его потревожить — только так он и мог работать. С самого детства он был очень нервным ребенком. От резкого слова, случайно сказанного родителями, мог прорыдать всю ночь. Бывали даже и нервные припадки. В школе одноклассники его часто дразнили, задевали, Марсель все это терпел и старался держаться доброжелательно. Зато дома превращался в деспота. Орал, кричал, даже отцу: «Я вас всех ненавижу, вы мерзавцы, негодяи!»

В молодости Пруст умел наслаждаться жизнью. Он был действительно одарён какой-то сверхчувствительностью к красоте. Кто-то из его приятелей рассказывал о совместной прогулке. Они проходили мимо живой изгороди из роз, и Пруст сказал: «Вы не рассердитесь, если я немного отстану? Хотелось бы еще раз взглянуть на розочки…» Приятель прошёл вперёд, но через некоторое время оглянулся, Пруст стоял всё в той же позе, как остановился. Приятель подождал минут пять, Пруст не двигался. Через десять минут он вернулся к Прусту. Тот по-прежнему стоял неподвижно, разглядывая цветы… В романе, как мы помним, описания боярышника занимают несколько страниц, и Андре (одна из «девушек в цвету») «с трогательным пониманием» оставляет Марселя наедине с кустом боярышника.

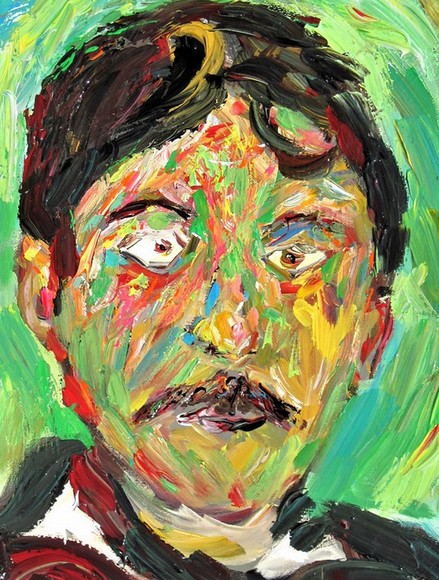

В юности Марсель Пруст и сам был красив, это подмечали и мужчины, и женщины. Но для мужчин он был слишком женственен. Зато женщины в него влюблялись. Он и сам себе очень нравился. В каком-то смысле у него был комплекс превосходства. Он знал, что он красив, умён и богат. И любовался собой, как нарцисс. Художник Бланш написал портрет Пруста. И дома Марсель все время любовался этим портретом: «Какой блестящий молодой человек!»

Интересно, что довольно долго Пруст считал себя малоодарённым писателем и даже вообще неспособным к письму. И нашел себя как писатель не сразу. Он занимался эстетикой, переводил с английского Джона Рёскина, отсюда и это сильнейшее эссеистическое начало его прозы. Кроме того, в Сорбонне Пруст посещал лекции Бергсона, и был знаком с его идеями, как время воспринимается в сознании. Изучал, конечно, и литературу. Больше всего на него повлияли, как он пишет, Стендаль, Флобер и Расин. А из русских писателей — Толстой и Достоевский, последнего он называл импрессионистом.

Поскольку к себе как к писателю Пруст в молодости серьёзно не относился, то довольно много времени он потратил впустую, болтаясь по светским салонам. Но, как ни странно, именно это время «обретается» в романе. Художник, как выясняется, может ничего существенного и не делать по жизни, а потом свое безделье описать. Да еще и философию безделья выдумать. Вот чем мы отличаемся от ученых.

В начале своей писательской карьеры Пруст выпустил сборник новелл «Утехи и дни», и сам Анатоль Франс, признанный авторитет, с которым Пруст познакомился в одном из салонов, написал ему предисловие. Но тем не менее сборник не принес Прусту известности. И сам он признавался, что при написании этих рассказов испытывал трудности с построением сюжета. На книгу, кстати, вышла совершенно разгромная рецензия, и это так взбесило Пруста, что он вызвал автора на дуэль. И она действительно состоялась! Те же трудности с построением сюжета не позволили Прусту решиться и на публикацию своего первого романа «Жан Сантёй», на который он потратил четыре года. И только после того, как была придумана новая концепция, «Жан Сантёй» был переработан в роман «В поисках утраченного времени». Писалась новая эпопея с 1905 по 1911 год, первый вариант был опубликован уже в 1913 году, но Пруст постоянно переписывал его, текст множился, роман разбухал, Пруст правил свою эпопею буквально до самой смерти.

Поучительна и история публикации романа. Пруст предлагал его троим издателям, в том числе и Галлимару, и все трое отказали. И тогда Пруст опубликовал роман у четвертого издателя за свои деньги. После смерти родителей Пруст получил наследство, и разбогател. Потом, конечно, когда стало ясно, что это гениальный роман, Галлимар его переиздал. В 1919 году за свою эпопею Пруст получил престижную Гонкуровскую премию и сразу стал знаменит. В 2000-м году гранки с правками Пруста, были проданы за миллион долларов.

Разговор о романе «В поисках утраченного времени», наверное, стоит начать с ключевой цитаты: «В себя самого должен был я сойти». Действительно, всё, что с нами происходит, в конце концов, принадлежит только нам, потому и добывать все эти «полезные ископаемые» можно только из себя, не посещая мест, о которых вспоминается, и не надеясь обрести именно там свои воспоминания.

В романе довольно мало значимых событий, социальных, я имею в виду, в основном речь о чувствах, описываются любовные истории, светская жизнь, детство героя, окружающие его друзья, знакомые. Роман может показаться очень затянутым, и, наверное, это чтение не для всех. Но нам, писателям, конечно, есть, чему поучиться. И, прежде всего, конечно, эссеистическому, рефлексивному началу, без которого невозможен ни один большой писатель.

Ещё одна ключевая цитата из Пруста:

«Я бы прежде всего описал людей как существ, занимающих во времени гораздо более значительное место, чем то, что отведено им пространством. Погружённые в года гиганты единовременно касаются самых удалённых эпох своей жизни».

Именно поэтому роман и называется — «В поисках утраченного времени». Прусту интересно, как мы эволюционируем во времени. Самые разные моменты, самые отдалённые, из детства, и то, что происходит сейчас, и то, на что мы надеемся, что будет происходить в будущем, чего мы не знаем — всё это как-то связано. Время — великая «вещь в себе». Это не линия, не ось координат «t», как нас учили в школе, не физическая абстракция. Для нас время многомерно и субъективно. И истинно, и — одновременно — ложно.

В романе есть некая отправная точка — две детских прогулки. Такая расширенная завязка. Одна прогулка по направлению к местечку Мезеглиз. И, когда повествование вместе с мальчиком движется в эту сторону, возникает целый ряд персонажей — некто Сван, буржуа Вердюрены, дочь Свана Жильберта и другие персонажи, эту линию романа можно назвать буржуазной. Важную роль в ней играет Сван, который в начале по статусу непонятно кто, с одной стороны он сын биржевого маклера, а потом выясняется, что принят и в самом высшем свете. В начале это просто знакомый семьи Марселя, но самое главное впереди, Сван становится старшим другом героя, и даже больше, значимой архетипической фигурой, когда Марсель как бы заражается его несчастной любовной историей, и она по-своему развивается и в его собственной жизни.

Пруст делает эту передачу виртуозно. Для мальчика очень много значит ежевечерний поцелуй матери перед тем, как отойти ко сну, и однажды дедушка не разрешает матери поцеловать на ночь Марселя, потому что пришёл господин Сван. Так господин Сван как бы привносит свой архетип несчастной любви в жизнь героя, важнейшую тему книги, тему ревности: мальчик ревнует к тем, кто собрался в гостиной — почему мама не пришла? — он ревнует маму к гостям, к некоему Свану, который в свою очередь заражен ревностью к любовнице.

Другое направление детских прогулок — в сторону Германтов. Это древний аристократический род, и здесь появляются другие персонажи, знакомство с которыми тоже будет потом развиваться в жизни героя. Эту линию можно назвать аристократической. Пруст исследует персонажей обеих детских прогулок героя на протяжении многих лет. «Прежде всего мне было необходимо найти смысл мельчайших знаков, что меня окружали — Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Бальбек и прочее», — пишет он. Персонажи обеих детских прогулок принимают участие в событиях его жизни. И в конце романа обе линии сюжетно переплетаются. Госпожа Вердюрен в конце концов выходит замуж за принца Германтского; дочь Свана, Жильберта — за племянника госпожи Германт маркиза де Сен-Лу; а женщина лёгкого поведения, любовь Свана, а потом и его жена Одетта, после его смерти вступает в связь с одним из герцогов Германтов.

То есть символически эти две детские прогулки как бы замыкаются, и всё, что было сказано в романе и по поводу пустой жизни буржуа, и по поводу пустой жизни света, получается, что это как бы части некого целого. Но не только эти смыслы хотел донести Пруст — что эти два разные по иерархическому положению мира, аристократы и буржуа, в конце концов перемешиваются. В романе решается прежде всего гораздо более фундаментальная, не социальная, и даже не антропологическая задача. А то, как герой обретает себя как художника.

В финале романа, когда Марселю уже пятьдесят, и он уже писатель, что-то пишет и это его не устраивает, его приглашают на прием в особняк Германтов, где он встречается с персонажами своей жизни, которых давно не видел. И здесь происходит череда инсайтов, прошлое восстает посредством настоящего, и герой догадывается, как можно о нем рассказать, чтобы оно ожило. Это все тот же волшебный механизм непроизвольной памяти, описываемый еще в самом начале романа, где герой вспоминает, как когда ему было пока еще лишь за тридцать, он приходит в гости к матери, и она угощает его липовым чаем. Он обмакивает пирожное в чай, пробует кусочек и вдруг испытывает какую-то непонятную радость — он не понимает, что происходит, почему столько радости, и потом он вдруг вспоминает, что такой же «мадленкой» его угощала в его детстве тётя Леония в городке, где он тогда проживал, и весь этот городок под названием Комбре волшебно восстает в его памяти во всем своем ансамбле детских ощущений, распускается, как в японской игре, когда сложенные бумажки бросают в чашу с водой, и там они разворачиваются в какие-то дома, цветы, и так же и перед внутренним взором Марселя разворачивается и его давно забытое детство в Комбре. И это первое такое откровение в романе — как через мимолетное ощущение нас снова настигает вся целостность и полнота нашей жизни. И так же, через серию подобных откровений роман словно бы настигает сам себя и в конце.

Герой повествования только в конце сможет получить ответы на те вопросы, которые вставали пред ним раньше. Он не очень понимает — почему именно эти персонажи появляются в его жизни, что они для него значат, и что за этим стоит за закон? Но мы и сами знаем, из своего опыта — вот, например, мы с кем-то познакомились, вот первое впечатление, но потом, встречаясь с этим человеком снова и снова, мы удивляемся, что на самом деле этот человек не таков, как нам казалось при первой встрече; проходит время, и мы можем узнать о нем что-то еще, и человек этот с каждым разом изменяется в нашем восприятии, и заметьте, что это происходит во времени. Так же и в романе Пруста. Марсель, например, встречает дочь Свана, Жильберту, ещё будучи мальчиком, и при первом знакомстве ему кажется, что она смотрит на него с презрением, но через много лет выясняется, что тогда она была просто оскорблена — почему он на неё так посмотрел и почему он тогда с ней не заговорил? Ее взгляд выражал тогда не презрение, она хотела с ним подружиться. В конце же романа время словно бы проявляет себя визуально на лицах персонажей, кто и какую сыграл в своей жизни роль.

Еще одна ключевая цитата, на этот раз из Делеза: «В действительности «Поиски утраченного времени» есть поиски истины. Называются же они «Поисками утраченного времени» лишь потому, что истина имеет ощутимую связь со временем. Не только в любви, но также в природе и в искусстве, речь идет не о наслаждении, но об истине. Или, если точнее, мы способны наслаждаться и радоваться только когда переживаемые нами чувства соотносятся с приоткрыванием истины». ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ